~科学論文の調査項目について~

1.概論

足湯は、温泉や湯船に浸かることなく、足だけを温めることができる健康法で、その効能は多岐にわたります。

第一に、足湯による温浴効果が挙げられます。足湯に浸かることで、足の血管が拡張し、血行が良くなります。これにより、体内の老廃物や余分な水分が排出され、むくみの緩和や血流改善が期待されます。また、温かい足湯に浸かることで、全身の筋肉がリラックスし、疲労やストレスが軽減される効果もあります。

さらに、足の裏には身体の各部位や臓器と関連するツボが集中しており、足湯によってこれらのツボを刺激することができます。そのため、足湯は反射区療法の一形態としても利用され、さまざまな健康効果が期待されます。例えば、足湯をすることで、消化器官の働きが促進され、便秘や消化不良の改善につながるとされています。また、自律神経のバランスを整え、睡眠の質を向上させる効果も報告されています。

さらに、足湯には冷え性の改善効果も期待されます。特に冬場などに足が冷えやすい人にとって、足湯は有効な手段となります。温かい足湯に浸かることで、足の血行が良くなり、体温の低下を防ぎます。これにより、冷え性による体の不調や症状の軽減が期待されます。

最後に、足湯はリラクゼーション効果もあります。忙しい日常生活の中で、足湯に浸かることで心身をリフレッシュすることができます。温かい足湯の中で、静かにくつろぐ時間はストレスを解消し、心の安定をもたらします。そのため、足湯は心身の健康維持やストレス対策にも効果的な方法として利用されています。

尚、「足湯」と「足浴」の違いについては、英語ではFootbathですが日本語では微妙な違いがあります。

一般に「足湯」は、湯船に浸かるような形式の足浴です。通常、温泉地や健康ランドなどで提供され、大きな浴槽に足を浸けてゆっくりと温まることができます。足湯は、特に観光地やリラックスする場所で提供されることが多いです。 一方、「足浴」は、一般的な家庭や介護施設・病院等で行われる足のお手入れの方法として説明される場合が多いようです。足浴は洗面器やバケツなどにお湯を入れ、手軽に行うことができます。

したがって、足湯は通常、外出先や特別な施設で提供される足浴であり、足浴は一般家庭や医療施設等で行う足のお手入れ方法と言えますが、ここではすべて足湯という日本語に統一して説明させていただきます。

2.科学論文調査における分類項目

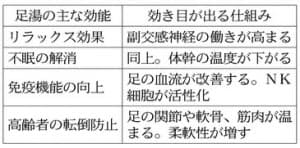

具体的の足湯の作用を分類すると以下のようになります。

①足湯が睡眠の質に及ぼす影響

②足湯と心臓の健康

③反射療法と足湯療法

④足湯とストレス軽減

⑤足湯とリラックス反応

⑥足湯と自律神経系

⑦足湯と血液循環

⑧足湯と疼痛管理

⑨足湯と気分改善

⑩足湯と疲労軽減

⑪足湯と心血管の健康

⑫臨床実践における足湯療法

⑬熱療法と足湯

⑭足湯と心理的な幸福感

⑮足湯と糖尿病性神経障害

⑯足湯と関節炎管理

⑰足湯と筋肉のリラクゼーション

⑱足湯と免疫機能

⑲足湯と皮膚の健康

⑳足湯と高齢者の健康

㉑ 足湯と女性の健康

㉒ 足湯と疼痛緩和

㉓ 足湯と高血圧

㉔ 足湯と炎症の軽減

㉕ 足湯とメンタルヘルス

㉖ 足湯と伝統医学

㉗ 足湯と補完療法

㉘ 足湯とリハビリテーション

㉙ 足湯と予防医学

㉚ 足湯とウェルネスの促進

これらの項目について以下に科学的根拠に基づく論文を紹介したいと思います。

①リラックス効果「ぬるめのお湯で足湯をすると、副交感神経の働きが高まり、リラックス効果が得られる。」

①リラックス効果「ぬるめのお湯で足湯をすると、副交感神経の働きが高まり、リラックス効果が得られる。」